Esteatosis hepática no alcohólica. Relación bioquímico-ecohistopatológica

El término esteatosis hepática no alcohólica se utiliza para describir los hallazgos

histológicos de la hepatitis no alcohólica en pacientes que sin una historia de

consumo sustancial de alcohol, tienen elementos en sus biopsias hepáticas que no

pueden distinguirse de aquellos de pacientes con hepatitis alcohólica. Esta entidad

constituye actualmente un problema de salud en el que es necesario profundizar

con miras a propiciar las estrategias que garanticen su detección con los recursos

más sensibles y factibles. En este estudio se evaluó el comportamiento clínico,

humoral y ecográfico en 20 pacientes atendidos en el Instituto Superior de Medicia

Militar Dr. Luis Díaz Soto, con diagnóstico histológico de la enfermedad, en el

período comprendido de enero de 2005 a abril de 2007. Los resultados arrojaron

que las condiciones clínicas predominantes eran el sobrepeso y la hipertensión

arterial, que incluyeron al 95 y 40 %, respectivamente, en relación con el síndrome

metabólico primario. En más de tres cuartos de los pacientes enfermos existió

relación entre el diagnóstico ecográfico y las alteraciones bioquímico-clínicas

respecto a la histología. La dosificación de triglicéridos, alanino aminotransferasa,

aspartatoaminotransferasa, y el Índice de RITIS, resultaron los marcadores

bioquímicos de mayor utilidad en el diagnóstico de estos pacientes. Los estudios

683

bioquímicos que demostraron mayor capacidad de diferenciación entre los tipos de

la afección fueron, las bilirrubinas y el Índice de RITIS

INTRODUCCIÓN

El primero en utilizar el término “esteatohepatitis no alcohólica” (EHNA), según

Herrera GA fue Ludwig, en 1980, para describir los peculiares hallazgos histológicos

de la hepatitis no alcohólica en pacientes que sin una historia de consumo

sustancial de alcohol, tenían hallazgos en sus biopsias hepáticas que no podían

distinguirse de aquellos pacientes con hepatitis alcohólica (1). Conocida

internacionalmente por sus siglas en inglés NASH, la EHNA fue definida por dos

criterios diagnósticos: evidencia de cambios grasos con hepatitis lobular y ausencia

de alcoholismo. Aunque otros términos han sido usados para identificarla (hepatitis

pseudoalcohólica, hepatitis del hígado graso, esteatonecrosis, hepatitis diabética),

EHNA sigue siendo el más empleado.

Durante casi 15 años, estos hallazgos fueron tomados con escepticismo y se

consideraba una condición poco común, que ocurría casi exclusivamente en

mujeres obesas, con frecuencia asociada con Diabetes Mellitus no

insulinodependiente y con relativo buen pronóstico. No es sorprendente entonces

que se le prestara muy poca atención tanto en términos de investigaciones básicas

como clínicas.

Sin embargo, a partir de 1994 esa percepción cambió con la publicación de un

estudio el cual arrojó como resultado que, después de la hepatitis por virus C,

EHNA era el diagnóstico más común en pacientes con pruebas funcionales hepáticas

684

persistentemente alteradas. Comenzó a quedar claro entonces que la EHNA tenía

igual distribución por sexo y que no todos los pacientes eran obesos ni diabéticos.

Herrera GA (1) también expone que la mayor preocupación surgió cuando en 1998

James y Day revisaron los reportes sobre EHNA hasta esa fecha y llamaron la

atención sobre el hecho de que entre 15 y 50 % de los pacientes presentaban

fibrosis y hasta cirrosis en sus biopsias, sugiriendo que al menos algunos individuos

con EHNA desarrollaban una enfermedad hepática progresiva.

La EHNA está comprendida dentro del amplio espectro que abarca la enfermedad

del hígado graso no alcohólico, la cual se extiende desde una generalmente benigna

y apacible esteatosis, hasta una esteatosis con evidencia de inflamación

hepatocelular, que puede, de manera progresiva, complicarse con fibrosis y cirrosis.

A causa de que su diagnóstico requiere evaluación histológica, se plantea que la

prevalencia de EHNA está probablemente subestimada. Se ha reportado que EHNA

está presente en 18,5 % de los sujetos obesos (en comparación con 2,7 % de

sujetos magros) y en 50 % de personas diabéticas y severamente obesas (1). Entre

las personas no obesas ni diabéticas, se plantea que los factores de riesgo para

EHNA son: niveles de glicemia en ayunas elevados, hipertrigliceridemia,

hiperuricemia, obesidad central, hipertensión, y bajos niveles de HDL.

Adorna CZ (2) plantea que existen dos tipos de EHNA:

Primaria: está asociada con condiciones relacionadas con síndrome metabólico,

como son obesidad, diabetes tipo II e hiperlipidemia.

Secundaria: ocurre después de cirugía intestinal relacionada con obesidad, rápida

pérdida de peso en los obesos, nutrición parenteral total, tratamiento con drogas

como amiodarona, lipodistrofia, enfermedad de Wilson.

Se estima que entre 15 y 39 % de los pacientes sometidos a biopsia hepática

padecen esta enfermedad. En series de autopsias de pacientes fallecidos a causa de

accidentes, la prevalencia de hígado graso es de 16 a 24 %. En población general

de Italia y Japón se observó en la ecografía hígado graso en 16,4 y 23 %,

respectivamente. Las estimaciones actuales de prevalencia de hígado graso en la

población general en Estados Unidos son de 25 % (1).

En los últimos 6 años ha habido una explosión de reportes en la literatura sobre

este tema y aún quedan muchos puntos por esclarecer, por lo que en estos

momentos es una de las entidades a la que más atención se le está prestando

dentro del campo de la hepatología.

Considerando que EHNA constituye actualmente un problema de salud como

entidad individual, acerca de la cual es necesario profundizar con miras a propiciar

las estrategias que garanticen su detección con los recursos más sensibles y

factibles, es que los autores se han propuesto evaluar el comportamiento clínico,

humoral (a partir de las determinaciones bioquímicas habitualmente empleadas en

el estudio de estos pacientes) y ecográfico, en pacientes con este diagnóstico

histológico.

Asimismo, tienen el propósito de determinar la relación entre los hallazgos

bioquímico-eco-histológicos en la EHNA, mediante la caracterización del grupo de

estudio de pacientes portadores de EHNA, la descripción de la relación existente

entre el ultrasonido, el estudio histopatológico y la identificación de las alteraciones

bioquímicas más relevantes de los pacientes.

685

MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, de tipo retrospectivo, en el que se

incluyeron 20 pacientes atendidos en el ISMM Dr. Luis Díaz Soto, con diagnóstico

histológico de EHNA, en el período comprendido de enero de 2005 a abril de 2007.

Se tomó como criterio de inclusión del universo de estudio a aquellos pacientes que

tenían diagnóstico histológico de EHNA, la no referencia de alcoholismo con

resultados serológicos negativos para la hepatitis B y C y que no presentaran otra

afección hepática.

Se realizó una revisión de las historias clínicas para obtener los siguientes datos:

edad y sexo, peso (kg) y talla (cm) antecedentes personales y familiares, hábitos

tóxicos, resultados de los estudios bioquímicos y serológicos para la Hepatitis B y C.

Tipos de variables estudiadas

Variables demográficas: sexo y edad

Variable clínica: tensión arterial

Variable antropométrica: índice de masa corporal

Variable anatomopatológica: clasificación de la EHNA por los hallazgos

anatomopatológicos, según clasificación de Matteoni (3-4).en:

Grado de esteatosis:

1) < 33 % hepatocitos afectados: Leve

2) 33 al 66 % hepatocitos afectados: Moderado

3) > 66 % hepatocitos afectados: Intenso

Clasificación anatomopatológica:

Cuando el grado de esteatosis es 1 y corresponda a grasa sola en los

hepatocitos.

Cuando el grado de esteatosis es 2 y en los hepatocitos se encuentre grasa

+ inflamación.

Cuando el grado de esteatosis sea 3 y exista grasa + inflamación +

balonamiento hepatocelular.

Cuando el grado de esteatosis sea 3 y en los hepatocitos se encuentre grasa

+ fibrosis + PMNn c/s cuerpos de Mallory.

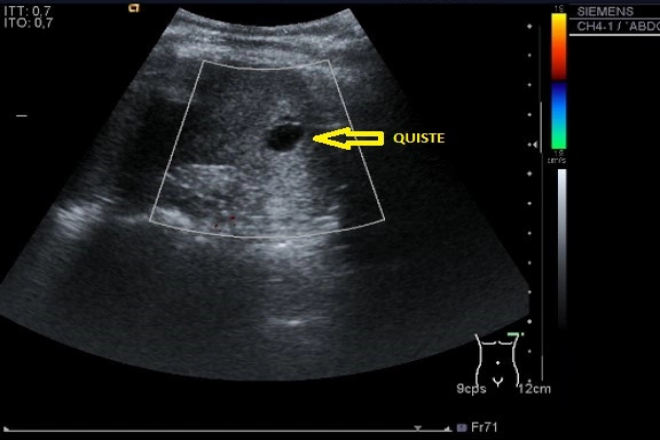

Variable imagenológica: acorde al resultado del ultrasonido en el estudio

imagenológico de estos pacientes se utilizó el ultrasonido abdominal, cuyo informe

según gradación de la ecogenicidad hepática se informó: normal, aumento ligero,

aumento moderado y aumento marcado (3,4).

Variables de laboratorio clínico: glicemia, colesterol, triglicéridos, alanino

aminotransferasa (ALAT), aspartatoaminotransferasa (ASAT), índice de Ritis,

fosfatasa alcalina, bilirrubinas y uratos.

Definiciones operacionales

686

Tensión arterial sistólica y diastólica: Se tomó de acuerdo al procedimiento

establecido en el sistema nacional de salud.

1-Índice de masa corporal: Se obtuvo por la ecuación peso en kg/talla (en cm2)

VR: Bajo peso<20 (5)

Normo peso 20-24,9

Sobre peso 25-29,9

Obeso ≥30

Índice de Ritis: Se obtiene mediante la razón ASAT/ALAT

Valores de referencia (VR):

Glicemia: 4.2-6.1 mmol/L

Colesteroles: 3.8-6.5 mmol/L

Triglicéridos: 0.35-1.71 mmol/L

(ALAT) VR H: Hasta 40 U/L M: Hasta 31 U/L

(ASAT) VR H: Hasta 37 U/L M: Hasta 31 U/L

Cociente de Ritis (IR): ASAT/ALAT VR<1

Fosfatasa alcalina (FAL): 98-279 U/L

Bilirrubinas: hasta 17 umol/L

Uratos: H: 202-416 umol-L M: 142-339 umol/L

Técnicas y procedimientos:

Las determinaciones bioquímicas empleadas fueron obtenidas a partir de la

extracción de sangre venosa con jeringuillas estériles, la que fue depositada en

tubos de ensayo secos para obtener suero. Los especímenes fueron procesados en

los autoanalizadores automáticos Hitachi 705 y 902. Los cálculos matemáticos se

realizaron en una hoja de cálculo de Microsoft Excel.

Los métodos bioquímicos utilizados fueron los siguientes:

Determinación de glicemia: Método: Enzimático (GOD-PAD) (5).

Determinación de triglicéridos: Método: Enzimático (GPO-PAP) (5).

Determinación de ALAT: Método: Cinético basado en las recomendaciones de la

IFCC (5).

Determinación de colesteroles: Método: Enzimático (CHOD-PAP) (6).

Determinación de ASAT: Método: Cinético.

Determinación de FAL: Prueba cinética optimizada. Metódica DGKC.

Determinación de Bilirrubinas: Método colorimétrico específico.

Determinación de uratos: Método: Enzimático.

Los datos obtenidos se almacenaron y procesaron en Microsoft Excel y se utilizó el

paquete estadístico SPSS para Windows en su versión 11.5. A las variables

continuas se les hallaron la media (X) y la desviación estándar (SD), para el

tratamiento de las variables cualitativas se emplearon los porcentajes. Las

diferencias entre medias se estudiaron mediante el test de ANOVA. Las variables

cualitativas se analizaron por medio de Chi cuadrado.